2021 年 3 月 1 日公開

スタイリストさんに教えてもらった

2月だというのに、春のように暖かくて気持ちのいい日でした。たまたま、井の頭線沿いに用があって出かけたので、しばらくぶりにミヤマカオリさんのお宅にちょっと寄ってみようかな?と思いたち、連絡をして、おしゃべりにお邪魔しました。

2021 年 2 月 25 日公開

NHKドラマ「ハルカの光」第3話は

今回はどんな名作照明が紹介されるのかしら?と楽しみに見入った「ハルカの光」の第3話(2月22日、19:25~19:50、NHK Eテレで放映)。今回、店を訪ねてきたのはひとりのボクサーでした。たくましい身体と強そうなオーラに、ハルカもボーとしてしまったかに見えました。照明にはそんなに興味がない、というボクサーですが、集中できないときはロウソクの火を見ながら、ひたすら打ち続けると言う。そんなボクサーの目に留まったのは、イサム・ノグチのスタンドタイプの名作照明「AKARI 23N」でした。

1951年から製作された「AKARI」シリーズは、彫刻するように発泡スチロールで形を削り出し、いろいろなバリエーションを作り続けました。その数は100作以上と発表されています。今回番組のなかで紹介されたのは、「AKARI N23」という大きめのスタンドライトで、比較的早い時期に作られた作品。4本の細い鉄製ワイヤーの脚が特徴のひとつで、とても軽やかにデザインされています。持ち運びも楽で、フロアスタンド、サイドテーブルランプ、ベッドサイド照明・・・と幅広く使えます。素材を生かしたシンプルなデザインは和室だけでなく、洋風の部屋にも違和感なく溶け込むので、ヨーロッパをはじめ、世界じゅうの家庭や店舗で愛されているのも「AKARI」ならでは。日本のグッドデザイン賞もとったし、ニューヨーク近代美術館にも収蔵されています。

2021 年 2 月 22 日公開

照明専門店を舞台にストーリーが展開する

2月8日から毎週月曜日、19:25~19:50、NHK Eテレで放送されているドラマ「ハルカの光」は、世界の名作照明が並ぶ照明専門店が舞台。ドラマを楽しみながら、普段はあまり見られない美しい名作照明が堪能できる、インテリア好きにはたまらない、魅力的な番組です。

「ゴールデンベル」という名が示すように、鐘のような美しさと滑らかなシルエットが特徴。発売当時から人気が高く、世界的にも評価されていたとか。過度な装飾がないので、どんな空間にも馴染み、幅広いシーンで使えそう。シェード部分の内側は白色で塗装されていて、内部の光が反射される構造に。だから、優しく柔らかい光が広がり、温かみのある空間を演出します。また、縁のスリットから光がもれることで、照明全体が優しい印象に。光を消しても、鐘型のフォルムは際立ち、空間のアクセントとして美しい照明です。発売当時は

2月15日に放送された第2話は、打って変わり、かわいいハートの形をしたテーブルランプを中心にストーリーが展開しました。“心からの贈り物”という意味をもつ「One From The Heart」というこのランプを気にいった二人の男性客は結婚記念の買い物、だと言う(ちょっと意味深の結婚なのだが)。この照明のデザイナーは、“光の魔術師”あるいは“光の詩人”の異名をもつ照明デザインの巨匠、ドイツのインゴ・マウラー。マウラーはこれを友人の結婚式へのプレゼントとして考えた出したというから、まさに結婚記念の照明にぴったり。

2021 年 2 月 15 日公開

わが家の屋上ガーデン。

わが家の庭は7階の屋上ガーデン。リビング続きにテラコッタのテラスがあり(今はイヌの遊び場)、その先に小さなガーデンが広がります。真ん中に芝生スペースを設けて、東側が花やグリーンを植えるスペース。コンクリートのフェンスはトレリスでカバーし、テラスの上にはパーゴラも作ってあります。

2021 年 2 月 8 日公開

IKEAで見つけた便利もの。

2000年6月に原宿駅前にオープンしたIKEA(イケア)で、昨年末、便利ものを見つけま

2021 年 2 月 1 日公開

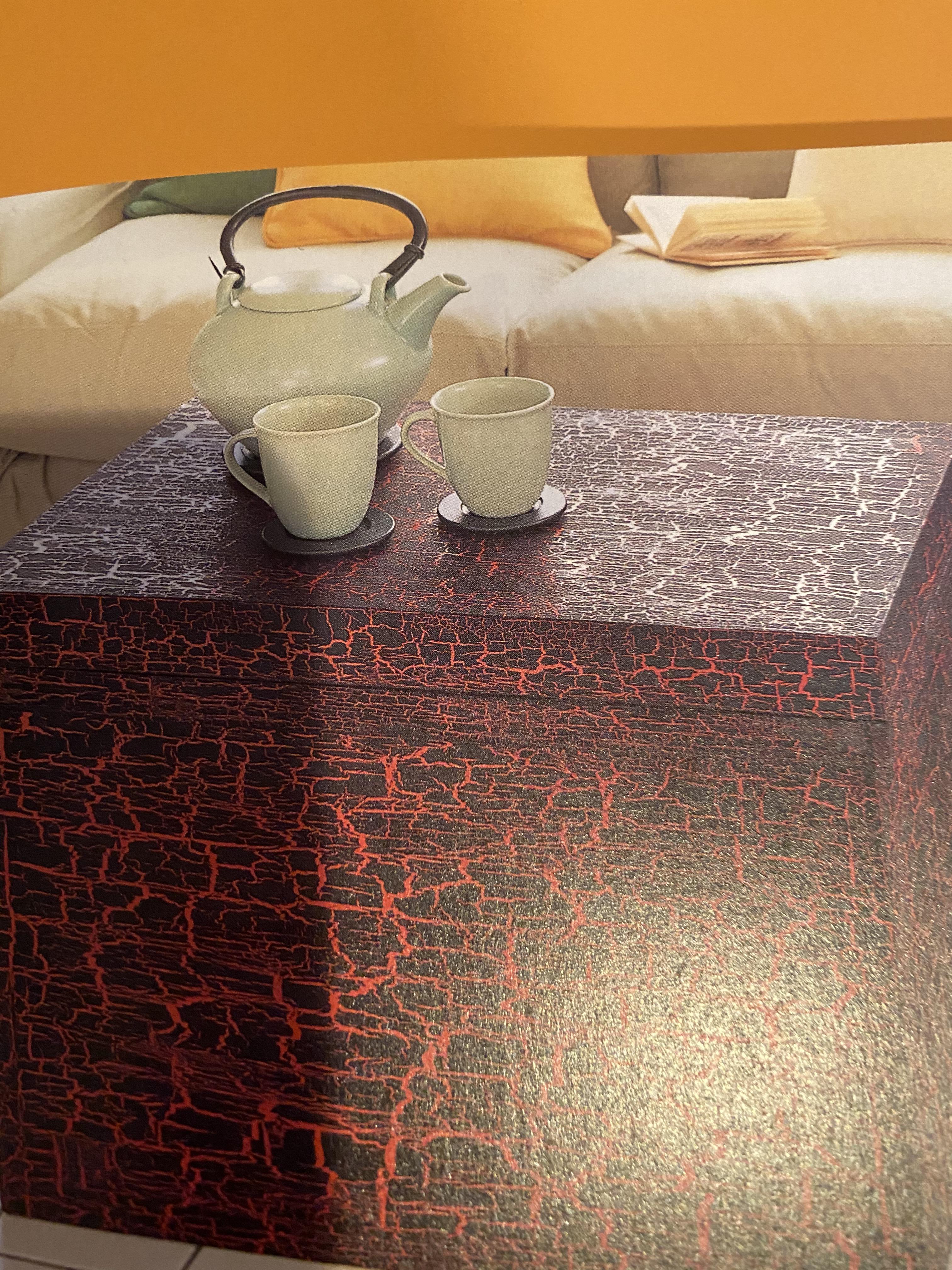

簡単にできて、おしゃれなクラッキングペイント。

もう、20 年以上も前のこと。友人に紹介してもらったイギリス人のアーティスト、ヘーゼル・ミューア・ルプトンさんにとても簡単で、しかも、すごくステキに仕上がるペイント方法を教えてもらいました。

2021 年 1 月 25 日公開

著名建築家が設計した「Bird Kettle」。

昨年の12月中旬ごろ、キッチンのガス台を掃除していたら、やかんがずいぶん汚くなったのが気になり、新年に新しいものに変えたいと、ふと思いました。そのとき使っていたのは、ステンレスのシンプルなやかん。お手入れはラクだけど、ずいぶん焦げついてきました。

2020 年 12 月 25 日公開

来年は地の時代から風の時代に、240年ぶりに大きく変わる年。

先日、友人で西洋占星術研究家の隆速治沙さんにお会いし、「来年、よい年にするためにはどうすればいいか?」について、興味深いお話を聞いてきましたので、ご紹介します。

2020 年 12 月 22 日公開

サンタクロースはきっといる!

来年にはもう30歳にもなろうかという、私の甥っ子も、クリスマス大好き。小さい頃は、12月になると、欲しいものを詳しく手紙に書き、フィンランドのサンタクロースに送り、イブの夜に届けてもらうのを首を長くして、待っていました。そんな甥が、ある日、私に聞きました?「サンタクロースって、本当にいるの?」

バージニア、お答えします。サンタクロースなんていないんだという、あなたのお友だちはまちがっています。

2020 年 12 月 21 日公開

コロナ禍でもサンタクロースは

日本国内だけでなく、世界各地で新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからないなか、今年のクリスマスはサンタクロースがプレゼントを届けてくれるのだろうか? と心配しているお子さんも多いことでしょう。